Förderung von wenig gesprochenen Sprachen – die umstrittene Praxis in Deutschland

Im Urlaub in Meran (Südtirol) stieß ich auf eine ausgediente, mit Büchern vollgestopfte Telefonzelle. Beim Stöbern fand ich darin auch eine Broschüre des Europäischen Büros für Sprachminderheiten mit dem Titel “Vom Recht des Einzelnen zum Recht für Alle“. Die 1995 herausgegebene kleine Druckschrift beschäftigt sich mit der Anerkennung und Förderung von Minderheitensprachen in öffentlichen Behörden. Kurz und knapp wird dargelegt, welche Förderung Sprachminderheiten in den einzelnen Ländern erhalten. Insgesamt zeigt sich ein reichlich verworrenes Bild. In vielen europäischen Staaten werden „wenig gesprochene Sprachen“ vorbildlich als gleichwertige anerkannt und im Alltag auch gleichbehandelt. Nur so werden sie optimal gefördert. In manchen Ländern werden Minderheitensprachen, selbst wenn sie in den Verfassungen Anerkennung und Unterstützung zugesichert bekommen, weniger geachtet oder gar marginalisiert. Am Ende hängt es von der Sensibilität ab, die ein Staat seinen Minderheiten entgegenbringt. (S.18)

Übrigens ist in der Broschüre nicht von Minderheitensprachen die Rede, vielmehr von „weniger verbreiteten Sprachen“, was wohl ein sensibler Hinweis darauf ist, dass diese Sprachen ja nicht durch eigenes Verschulden, sondern erst – wie das Sorbische – durch Unterdrückung und Gewalt zur Minderheitensprache „vermindert“ wurden.

Den Grad der Anerkennung einer wenig gesprochenen Sprache bestimmen demnach nicht die jeweiligen Landesgesetze, sondern letztlich die daraus erwachsenden Durführungsbestimmungen, welche diese Gesetze in der Praxis auch umzusetzen in der Lage sind. Verfassungsartikel allein sind also wenig oder nichts wert, wenn es am Willen der entsprechenden staatlichen und kommunalen Behörden fehlt, eine Minderheitensprache mit Hilfe konkreter Maßnahmen auch wirklich zu fördern. Nicht selten besteht eine auffällige Diskrepanz zwischen dem theoretischen beziehungsweise rechtlich fixierten Status einer Sprache einerseits und ihrer tatsächlichen Verwendung in öffentlichen Behörden und im Alltag andererseits. Den Unterschied macht am Ende die Umsetzung beziehungsweise tatsächliche Wirkung eines Gesetzes im Alltag. Erinnert sei hier an die Erfahrungen in der DDR, als beispielsweise die freie Meinungsäußerung oder die Religionsfreiheit u. a. m. hochtönend propagiert, im Alltag jedoch mit Füßen getreten wurde.

Nach der politischen Wende von 1989 war zunächst euphorisch davon die Rede, ein Europa der Regionen zu schaffen, in dem vor allem Minderheiten zum kulturellen Reichtum beitragen und als wichtige Bindeglieder Europas fungieren sollten. In Ostdeutschland wurde in Sonntagsreden den Sorben eine wichtige Brückenfunktion zu den slawischen Nachbarländern zugedacht. Doch schon wenige Jahre danach war davon keine Rede mehr. Dieser angestrebte Vorsatz nach kultureller Vielfalt in Deutschland scheint heute wie vergessen. Nichtsdestotrotz hat sich in vielen europäischen Ländern der Umgang mit den Minderheiten deutlich verbessert.

Die Situation der einzelnen Minderheitensprachen in Europa kann hier nicht einzeln evaluiert und miteinander verglichen werden. Doch die Umstände des Sorbischen in der Lausitz lassen sich im europäischen Vergleich sehr wohl beurteilen.

Was macht eine Demokratie aus?

Eine Demokratie zeichnet sich dadurch aus, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Ein grundsätzliches Menschenrecht nennt die Broschüre die aktive und gleichberechtigte Teilhabe aller Bürger am gesellschaftlichen Leben. In einer Demokratie bringen die Bürger ihre Beteiligung, ihren Gemeinschaftsgeist und ihr Vertrauen in die Solidargemeinschaft erst zum Ausdruck, wenn sie sich ihr vollständig zugehörig und als gleichberechtigt fühlen können. Wer also nicht das Recht hat, sich in seiner Muttersprache ausdrücken zu können, muss sich ausgegrenzt fühlen.

Es ist beeindruckend, wie viele einzelne Beschlüsse das EU-Parlament in den letzten Jahrzehnten gefasst hat, um die Vielfalt und den Reichtum des europäischen kulturellen Erbes zu sichern. Ein Schritt in diese Richtung wurde bereits 1981 getan, als es seine erste Resolution zugunsten von Minderheitensprachen verabschiedete. 1992 folgte die Europäische Charta für Regional- oder Minderheitensprachen, in welcher sich die Vertragsstaaten verpflichteten, den Gebrauch von Minderheitssprachen im öffentlichen und privaten Leben zu respektieren und aktiv durch Programme im Bereich der Erziehung, des Gerichts- und Verwaltungswesens sowie der Presseförderung zu unterstützen. Auch Deutschland hat diese 1999 unterzeichnet.

Die Europäische Charta stellt fest, dass wenn bei Dienstleistung alle Bürger zwar „gleichbehandelt [werden], sind sie noch lange nicht automatisch gleichberechtigt“, falls nicht auch „ihre Sprache als gleiche behandelt“ wird. Deshalb fordert sie die volle Anerkennung des Rechts, dass alle „Sprachgemeinschaften auf staatlicher, regionaler und lokaler Ebene […] ihre Sprache verwenden“ (S.5). Und die Broschüre führt weiter aus, eines der wichtigen Ziele „ist und bleibt die Position der Sprache in den Behörden“, damit Minderheitensprachen als gleichberechtigte neben den dominanten Landessprachen bestehen können und zu normalen Arbeitsinstrumenten werden. Dieser Grundsatz steht auch dann nicht zur Debatte, wenn alle „Minderheitensprachler“ zweisprachig sind. Prinzipiell geht es darum, „Identität, Wurzeln und kulturelles Erbe jedes Bürgers einer Gemeinschaft zu respektieren“ und sie in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Wird eine Sprache allein auf die Privatsphäre gedrängt, bleibt ihr eine „normale“ linguistische Entwicklung vorenthalten. Ihr werden sehr bald die Begriffe fehlen, alle Aspekte des Lebens in einer Gemeinschaft abzubilden. (S.6) Und das gilt überall im Lebensalltag - von Wegweisern im Straßenverkehr, Beschilderung in öffentlichen Einrichtungen bis hin zur Anwendung in den Behörden u.v.a.m.

Um dies zu erreichen, hat das EU-Parlament bereits in der Entschließung von Killilea am 9. Februar 1994 bestimmt, dass die öffentlichen Verwaltungen die Pflicht haben, die Rechte der Minderheiten zu gewährleisten. Konkret wird u.a. darauf hingewiesen: – „dass die Mitgliedstaaten ihre sprachlichen Minderheiten anerkennen und für sie die erforderlichen rechtlichen und administrativen Bestimmungen erlassen müssen, um die Grundvoraussetzungen für die Erhaltung und Entfaltung dieser Sprachen zu schaffen“;

– ferner fordert das EU-Parlament, „dass dieser rechtliche Status zumindest zur Verwendung und Förderung von (Minderheiten-)Sprachen und Kulturen (…) in den Bereichen Bildung, Justiz, öffentliche Verwaltung, Massenmedien und Toponomastik und in weiteren Sektoren des öffentlichen Lebens führen“ muss. Die Pflicht der Behörden ist „der Schutz des Rechts, sich in der Muttersprache ausdrücken zu dürfen“.

Übrigens ist in der Broschüre von einer „Normalisierung der Sprache in der öffentlichen Verwaltung“ die Rede. Es sei also unnormal, eine Sprache in die Privatsphäre zu verdrängen. Eine Sprache kann nur normalisiert werden, wenn sie in „ihrem historischen Grundgebiet zwangsläufig erforderlich wird“. Die Normalisierung einer Sprache macht demnach nur Sinn, wenn sie im Alltag als Alltagssprache oder in den Behörden als Arbeitssprache genutzt wird.

An einzelnen Fallbeispielen wird gezeigt, wie eine Minderheitenpolitik gelingen kann – wie zum Beispiel in Irland, Luxemburg, Italien (insbesondere Südtirol, Friaul-Julisch-Venetien), Spanien (Kastilien, Katalonien) oder Belgien. So ist in Irland Vorschrift, dass neben dem Englischen alle offiziellen Abteilungen mindestens eine Verwaltungskraft beschäftigen, die auf Fragen in irischer Sprache antworten kann. Ziel ist auch die Verbesserung der Dienstleistungen, Weiterbildung für Verwaltungsangestellte, Verbesserung der Sichtbarkeit des Irischen, was für Informationsmaterialien, Briefpapier oder Werbung u.ä. gilt. Das bedeutet, Irisch ist inzwischen innerhalb als auch außerhalb der Institutionen zur normalen Alltagssprache geworden.

Schließlich wird auf Belgien und seine Hauptstadt Brüssel hingewiesen, wo die Sprachen in gegenseitigem Respekt nebeneinander bestehen. Die dortigen Gesetzgeber versuchen, die Zweisprachigkeit auf allen Ebenen zu berücksichtigen, was sogar zur regionalen Einsprachigkeit in den flämischen und wallonischen Provinzen oder zur Zweisprachigkeit in der Zentralverwaltung und dem Großraum Brüssel führte. Hinzu kommt Deutsch, das in den Kantonen von Eupen und St. Vith offizielle Sprache ist. So umfasst die belgische Verfassung vier Sprachregionen: die französische und niederländische, die zweisprachige Region der Hauptstadt Brüssel und die deutsche Sprachregion.

Die Zentralregierungen in Frankreich oder Griechenland zeigen dagegen wenig Interesse, Minderheitensprachen zu fördern, indem sie diese nicht als gleichrangig betrachten, sondern bestenfalls als “Idiome”. Auch wenn im französischen Bildungswesen Minderheitensprachen auf dem Vormarsch sind, bleiben sie weitestgehend in den Verwaltungen unsichtbar. Offiziell werden kaum Vorkehrungen getroffen, um zweisprachige Dokumente zu veröffentlichen. Eine Ausnahme bilden vereinzelt zweisprachige Ortsschilder.

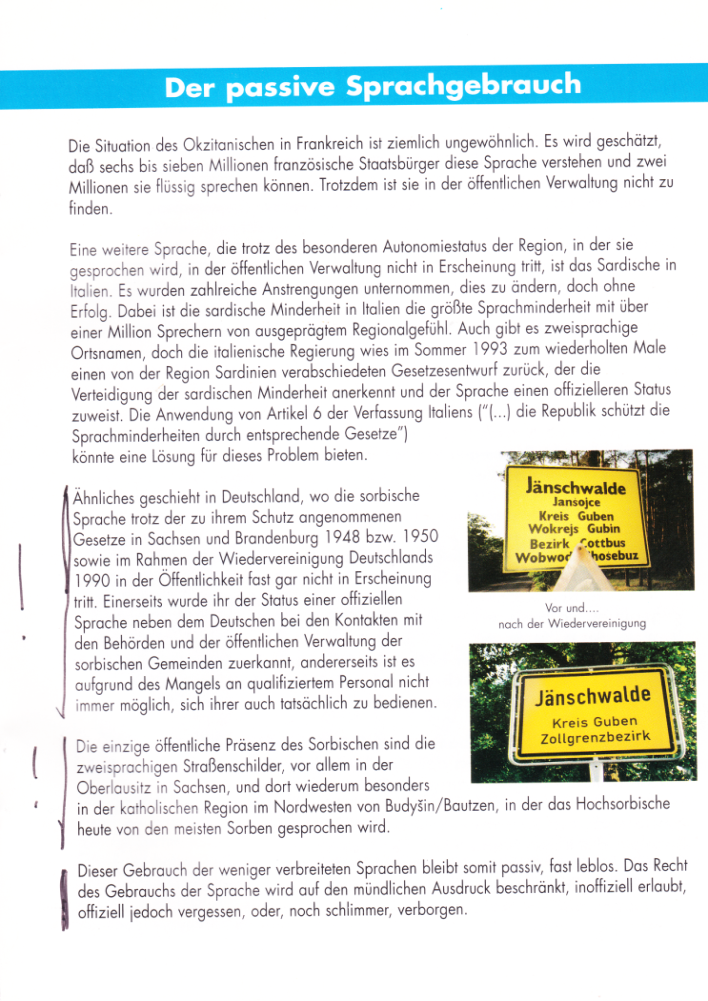

Ähnliche Verhältnisse zeigen sich in Deutschland, wo die sorbische Sprache trotz bestehender Sorbengesetze in Sachsen und Brandenburg in der Öffentlichkeit bis auf Ausnahmen kaum in Erscheinung tritt. Obwohl dem Sorbischen im sorbischen Siedlungsgebiet bei Kontakten mit den Behörden oder Gemeindeverwaltungen der Status einer offiziellen Sprache zuerkannt wird, spielt sie in den Behörden kaum eine Rolle (S.33). Durchweg fehlen dazu konkrete Durchführungsbestimmungen. Wo solche eventuell existieren, werden sie weitgehend ignoriert.

Die einzige öffentliche Präsenz des Sorbischen, so die Broschüre, sind die zweisprachigen Straßenschilder, vor allem in der Oberlausitz in Sachsen, und dort wiederum lediglich in Dörfern der katholischen Region zwischen Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz, wo sich das Obersorbische noch bis heute erhalten konnte. Der Gebrauch der Sprache wird auch hier mehr und mehr „passiv, fast leblos“. Es wird zunehmend auf den sprachlich-mündlichen Umgang im Privaten beschränkt – gesetzlich erlaubt, offiziell jedoch fast vergessen, oder noch schlimmer, verborgen. (S. 33)

Im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern sind die Bedingungen für das Sorbische in der Lausitz denkbar ungünstig, um nicht zu sagen, Deutschland ist auf diesem Gebiet ein Entwicklungsland. Die De-facto-Ausblendung des Sorbischen, nun selbst im so genannten sorbischen „Kerngebiet“ ist überall festzustellen. Ausnahmen bilden noch der sorbische katholische Kirchenraum, einige sorbische Institutionen und die wenigen verbliebenen sorbischen Schulen.

„… die letzten Glocken für das Sorbische werden eingeläutet…“

Die Sorbengesetze in Sachsen wie Brandenburg definieren Sorben als Volk und sie versprechen Schutz und Förderung der sorbischen Sprache, Kultur und Identität. Dies soll mit der 1991 gegründeten unselbständigen Stiftung für das sorbische Volk gewährleistet werden. Sie finanziert Einzelmaßnahmen über Projektförderung, vor allem jedoch sorbische Institutionen, die bereits in den 1950er Jahren geschaffen wurden. Damit werden leider auch überkommene Strukturen der Sorben zementiert. Daraufhin wurde Prof. Matthias Vogt 2010 von der Stiftung beauftragt, in einem Gesamtkonzept zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur Empfehlungen zu erarbeiten, um die sorbische Minderheit durch Schaffung eines abgestimmten Selbstverwaltungs-, Kooperations-, Projekt- und Institutionenclusters zu stärken. In seinem Gutachten kritisiert er, wie dieses Politikfeld in Sachsen wie Brandenburg Gegenstand einer permanenten Auseinandersetzung sei. „Die Verwirklichung der Minderheiten- bzw. Menschenrechte der Sorben gehört nicht zu den vordringlichen Gesetzgebungsaufgaben in den Landesparlamenten. So wurde z. B. über viele Jahre in Brandenburg offiziell abgestritten, dass es bei der Ausbildung von Lehrern für den Sorbisch-Unterricht und für den bilingualen (deutsch-sorbischen) Fachunterricht Bedarf gibt, obwohl die Landesregierung gegenüber dem Europarat heute dieses Defizit einräumen muss. Angesichts der akuten Gefährdung des Sorbischen insgesamt können die meist nur formellen Anstrengungen der Landesregierungen nicht zufriedenstellen. Im Einzelnen ist es die weitgehende Unverbindlichkeit einzelner Paragraphen, die in der Nachfolge nicht ausreichend bzw. überhaupt nicht durch Verordnungen, Weisungen usw. präzisiert wurden. Es fehlen klare Regelungen bzw. deren Kontrolle von Zuständigkeiten zwischen Freistaat, Landkreisen, Gemeinden, ein Zustand, der auch mit den kommunalen Satzungen zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur nicht behoben wurde. Es fehlt – nicht zuletzt hinsichtlich der Abbaggerung weiterer sorbischer Dörfer – der Schutz des Siedlungsgebietes der Sorben. Das Gesetz schützt zwar das Gebiet als Ganzes, hilft aber nicht bei Eingriffen in die innere Struktur (durch Gebietsreformen, Zerstörung der Siedlungsstruktur aus wirtschaftlichen Gründen usw.).“

Unter anderem verlangt Vogt in seiner Empfehlung, Sorben sollten vom Bittsteller zum Mitgestalter, von einer durch Privilegien und Gnadenerweise ruhiggestellten sogenannten Minderheit zum gleichberechtigten Partnervolk in den Grenzen Deutschlands werden. Die angesprochene mangelnde Anerkennung sorbischer Interessen fallen freilich nur dem auf und sie spürt nur jemand, den es tatsächlich betrifft. Denn es geht nicht nur um die Nichteinhaltung von Sorbengesetzen oder Ausgrenzung des Sorbischen. Nach wie vor halten sich gelegentliche Vorurteile und Ressentiments gegenüber den Sorben, und das nicht nur in der Mitte der Gesellschaft, sondern auch auf verschiedenen politischen Ebenen, in den Amtsstuben oder verschiedenen – auch christlichen – Institutionen hartnäckig. Im Maria-Martha-Haus des Klosters St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau zum Beispiel, einem Haus zur Betreuung von Behinderten, galt seit 2003 ein Verbot der sorbischen Sprache. Die Leitung des katholischen Behindertenheims hat die Verordnung verhängt, dass die Umgangssprache während des Dienstes in Gegenwart Behinderter und nicht sorbisch sprechender Mitarbeiter in deutscher Sprache zu führen ist. Dieser Erlass wurde 2005 bekräftigt und es wurde bei Zuwiderhandlung mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht. Das konkrete Sprachverbot in dem Behindertenheim, in dem auch zahlreichen Sorben betreut werden und Sorben angestellt sind, hat internationale Proteste hervorgerufen. Selbst im Europaparlament wurde das Sprach-Verbot thematisiert. Die Verwaltung des Heimes hat das diskriminierende Sprachverbot auf Druck erst 2013 zurückgenommen. Auch zeigten beispielsweise Schließungen von sorbischen Schulen vor einigen Jahren, wie trotz Gesetze zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur die letzten öffentlichen sorbischen Sprachräume abgewürgt werden. Eine Landrätin eines zweisprachigen Landkreises wurde nicht müde, an die Sorben die Frage zu richten: „Sagen sie mir bitte, wie ich den Deutschen erklären soll, dass sie diese Sonderregelung (die Rettung einer sorbischen Schule) wollen?“ Dabei wäre es gerade dies, was sie hätte tun sollen. Der damalige Staatsminister für Kultur Michael Naumann richtete an protestierende Sorben während eines Besuches des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröders am 5. 4. 2000 wegen drohenden Kürzungen bei der Stiftung für das sorbische Volk vor dem Sächsischen Landtag wutentrannt folgende Frage: „Was wollt ihr denn? Wie viel seid ihr überhaupt?“ Stets hat der deutsche Staat die Zahl der Sorben nach Kenntnis der Sprache festmachen wollen – je weniger, desto besser, umso eher könnte man sich der Unterstützung des Sorbischen entziehen.

Wer also wissen will, wie es um die sorbische sprachliche und kulturelle Substanz tatsächlich steht, muss beunruhigt sein. Wer heute offenen Auges die deutsch-sorbische Alltagsrealität in der Lausitz betrachtet, wird bald feststellen, wie die Sicht auf das Sorbische immer weiter verengt wird. Es dient höchstens noch zu dekorativen Zwecken. So droht vom sorbischen Leben nicht viel mehr zu bleiben als Folklore. Auch wenn bei einigen deutschen Politikern der Wille ansatzweise da ist, eine „Minderheitenpolitik“ mit Sonderregelungen in der Lausitz zu billigen, wird letztendlich doch immer wieder mit den Maßstäben der deutschen Mehrheit argumentiert. Erst vor kurzem behauptete der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, Sorben sind gar kein Volk. Also betrachten sie das Sorbische allenfalls als ein Idiom. Etwas später, im Zusammenhang mit der Ratifizierung der ILO 169 durch den Bundestag im April 2021 behauptete derselbe Dienst entgegen allen historischen Evidenzen, dass Sorben, die in der Lausitz bereits zur Zeit der Eroberung, Kolonisierung und Festlegung der gegenwärtigen Staatsgrenzen ansässig sind, kein indigenes Volk seien. Dieses Abkommen ist von beträchtlicher politischer und rechtlicher Relevanz auch für die Zukunft der Sorben.

Der ehemalige Domowina-Vorsitzende Jan Nuck meinte einmal in einer öffentlichen Vorstandssitzung: „Uns wird permanent der Eindruck vermittelt: ´Wenn ihr euch entwickeln wollt, müsst ihr euch so entwickeln, wie wir es wollen´. Diese Art von ´Förderung´ muss vollkommen versagen, weil sie jede freie Entwicklung unmöglich macht. Uns wird diktiert, wie dies und jenes zu regeln ist.“ Weiter meinte er, dass beispielsweise Beratungen mit Bürgermeistern oder dem Innenministerium den Eindruck erwecken, dass das Sorbische als eine „absolut formelle Sache betrachtet wird. Mit der Einstellung dieser Politiker sollen wohl die letzten Glocken für das Sorbische eingeläutet werden“. Seiner Meinungen nach bestehe eine tiefe Kluft zwischen dem öffentlichen, gleichsam verstaatlichten Bekenntnis zum dunklen Kapitel der deutsch-sorbischen Geschichte einerseits und der Verantwortung gegenüber dem Schicksal der Sorben andererseits. Die meisten deutschen Politiker betrachten dieses Kapitel gern als vergessen, auf jeden Fall als abgeschlossen. Aus Protest und Verzweiflung hat er sich bei der nächsten Vorsitzenden-Wahl nicht mehr zur Verfügung gestellt.

jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

Dr. Martin Walde / dr. Měrćin Wałda